关于本次分享会

子杰准备在这里进行一场关于“中文文字处理机:写作、权力、资本及技术”的“讲-演”(Lecture Performance),欢迎来玩。

从2020年春夏以“中文文字处理机:写作、权力、资本及技术 ”为题开始的相关研究,子杰从中文文字处理这个媒介物入手,讨论中文语境下的计算机技术和写作、权力、资本之间的关系:计算机技术从20世纪80年代末开始进入中国的办公视野而后步入家庭,中文的数字化是整个开始的开始;当时鼓励国企单位孵化和参与民企的浪潮中,诸多科技公司如“两通两海”等从办公和通讯起步陆续在商业上也取得了成功,其与80年代末到90年代初中国社会的一系列政治和经济变化相映相连;也从那时开始,越来越多的写作者和普通人转而使用(计算机)键盘来写作、处理文字。

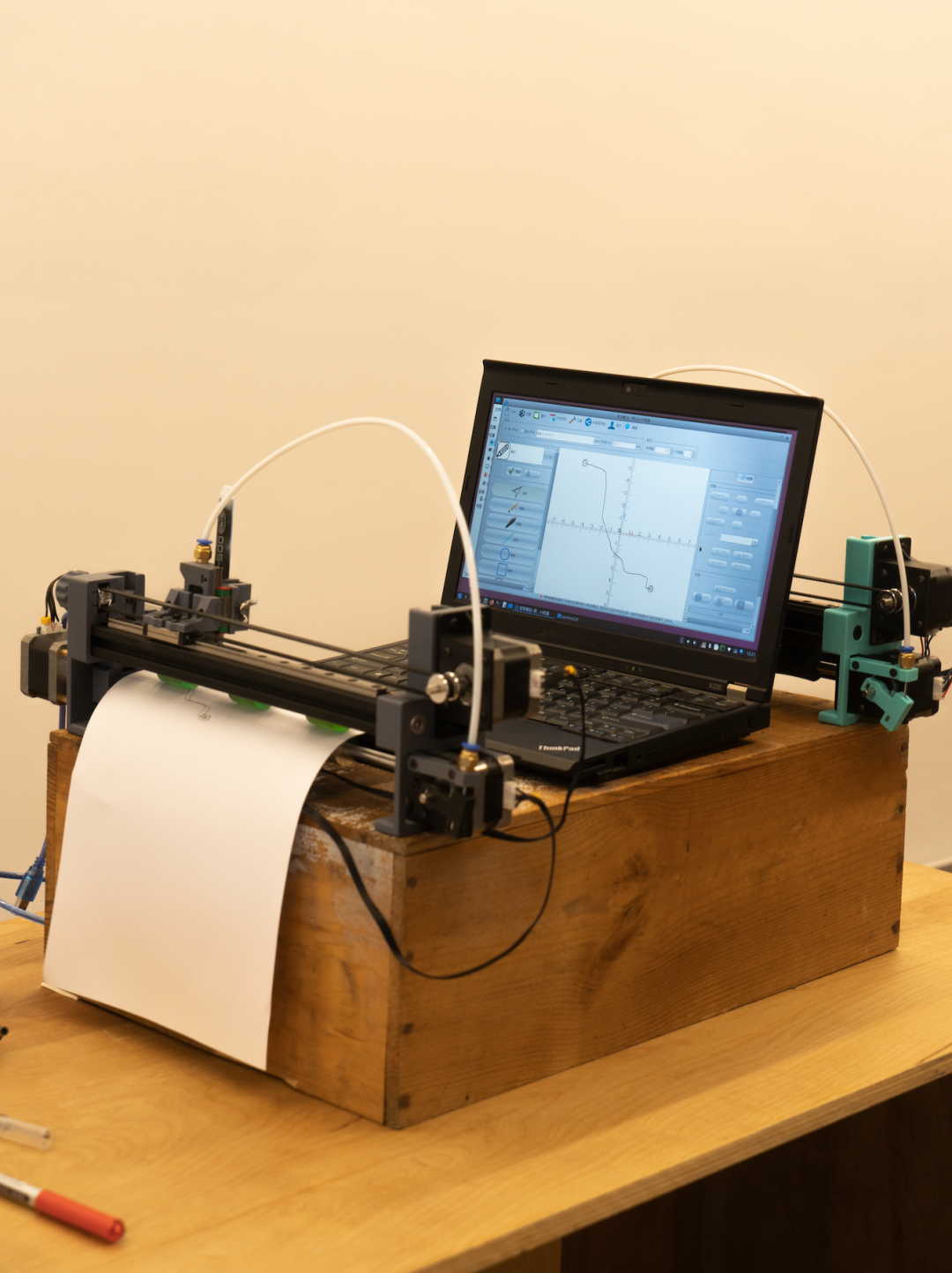

书写机器,关于中文文字处理机的讲-演,the PO,2023

“我记得在系里收到《万寿寺》的情形,那是用蓝色色带针打在那种一匹布一样折来折去的宽纸上。我就站在走廊上读《青铜时代·序:我的师承》,周围一切嘈杂我都听不见了;只有这些蓝色的句子,带着音乐般回旋萦荡的声音。”

(摘自《世纪之交的文学心灵》,艾晓明)

书写机器,关于中文文字处理机的讲-演,五金,2023

中文世界计算机“中古史”的诸要素,是否正是中国新自由主义现状、中国赛博技术变化等云雨翻滚的某个原点?电子化办公和写作的关系是怎样的?写作工具/媒介变化后,即由纸笔转到键盘上对写作本身有何影响?人和机器、技术的关系又是如何?……这些都是这个题目想要讨论的。而这些讨论必然脱不开具体的空间:1978年改革开放以来国家对科学和知识分子的重新重视,众多科学工作者和工程师陆续聚集在一个“科学岛”上:

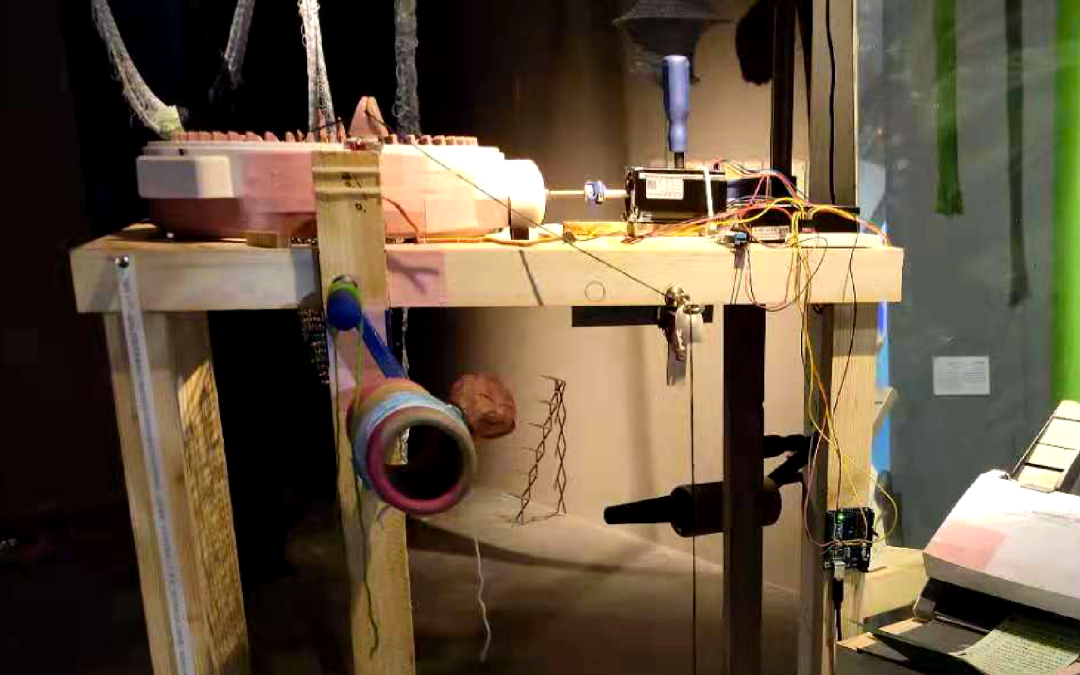

关于编织和女性劳工的作品《点字布》,计算编委会小组;雷电所和明当代美术馆,2021

“不久前这里还是庄稼地,现在是中科院办公区,连片的灰色办公楼在更广阔的田野构成独立的超现实的街道,有点“天空之城”的味道。……20世纪50年代中后期,除了大学,中国科学院的第一批科研院所在此建成,在不到十年的时间里中关村的“科学城”与“大学城”蔚为大观,成为即使从世界上来看也是人才知识最密集的地区之一。这是第一次‘地质’运动。”

“从地铁4号线中关村站A口出来,到中关村创业大街,二十分钟要步行穿过四条街。一路走过,可以看到中关村的历史变迁,就像走过传统电子产业的没落和互联网产业创新的历史,可以看到在数字时代已稍有久远感的地标分别是中国电子商贸曾经的造富工厂,如今已门可罗雀的海龙大厦、e世界——这些中关村最初的门面建筑,新一代的地标是理想国际大厦,它汇聚了新浪、优酷土豆、爱奇艺等当下中国互联网品牌企业,从e世界到e时代,这条路还会诞生新的地标,主角也许就是创业大街里那些年轻人。”

(摘自《中关村笔记》,宁肯)

关于编织和女性劳工的作品《点字布》,计算编委会小组;雷电所和明当代美术馆,2021

从教育和科研机构林立的西北郊,到科技公司汇聚的中关村,从郊野山岗变成科学城再变成技术与资本相互缠绕的城市空间,这种变化是如何发生的?子杰今年夏天在北京歌德学院和缓存空间驻地期间,与北京现实空间和当地相关人员发生交错并得以进入这个科学岛,探寻了一条隐秘的路径——根据一位计算机工程师的回忆所述重回现场,伴随着《珊瑚岛上的死光》(小说:童恩正;电影:张鸿眉,上海电影制片厂)的影像及其原小说原型《莫罗博士的岛》(The Island of Doctor Moreau,H.G.威尔斯)的文字等——以空间作为方法,正如徐敏在文章《王朔与“文革”后期的城市漫游:以〈动物凶猛〉为例》中所说:“文学尾随着‘马小军’穿越了中国现实的核心空间,如同一个无形的楔子或一股潜流,以一种罕见的方式揭开了那个特定年代中国首都鲜为人知的文化秘密。”(当然文中所指小说可能仍是用纸笔写的,据说其时1991年王朔只有写剧本才用计算机。)由此设身处地“上岛”,踩着几个脚印,对应着科幻小说里的一些影子,去理解权力和资本在此地的缠绕盘旋,技术和写作如何在此地发生,提出或可丢弃原有的单一时间线因果,进入多种技术历史的叙述、多种技术未来的想象的可能的讨论。

复印info试读本系列小照(进行中),2020-2023

复印info网址: https://fuyininfo.github.io/

活动嘉宾

子杰

漫画家、印刷工作者

李沐杰

数字与计算机文化研究者、实验写作者

徐川

科技史研究者

活动标签

最近参与

报名须知

1、本活动具体服务及内容由主办方【设计咖来了】提供,活动行仅提供票务技术支持,请仔细阅读活动内容后参与。

2、如在活动参与过程中遇到问题或纠纷,双方应友好协商沟通,也可联络活动行进行协助。

设计咖来了

设计咖来了