活动内容收起

曾国藩

字伯涵,号涤生,湘乡县人。道光十八年中进士,由侍讲升兵、吏、礼、刑各部侍郎。

咸丰二年母丧丁忧,咸丰三年奉诏帮办湖南团练,建军衡州。咸丰四年出师东征,捷武昌,败湖口,僵持九江、困处南昌。

咸丰七年初丁父忧。咸丰八年援浙、援闽,三路援皖。咸丰十年署两江总督,荐左宗棠援浙,李鸿章援苏,曾国荃主攻江宁。

咸丰十一年陷安庆,督办东南军务,统辖苏、皖、赣、浙四省。同治三年攻陷天京,赐封一等侯爵,赏戴双眼花翎。

曾国藩

道光十四年,曾国藩进入岳麓书院,赶上“大比”,八月举行乡试,考中第三十六名举人。

道光十八年,曾国藩参加京城会试,经道光皇帝核准,确定全国各省共取中一百八十二名贡士;参加殿试,取三甲第四十二名,赐同进士出身。

岳麓书院

朱元璋:《三教论》

......孰不知老子之道,非金丹黄冠之术,乃有国有家者,日用常行有不可阙者也。

古今以老子为虚无,实为谬哉!其老子之道,密三皇五帝之仁,法天正己,动以时而举合宜,又非升霞禅定之机,实与仲尼之志齐。言简而意深,时人不识,故弗用,为前好仙佛者假之。

曾国藩在仕途名利与个人自由之间,在“出”与“入”、“进”与“退”之间,形成一种相互平衡的儒道互补的双重人格。儒道互补犹如阴与阳、正与负的互动和互补一样,相生相融,相辅相成。

署理两江总督在祁门

.......思居高位之道,约有三端:

一曰不与,论语所谓“巍巍乎,舜禹之有天下也,而不与焉”者,谓若于己毫无交涉也;

二曰不终,古人所谓“日慎一日,而恐其不终”,盖居高履危而能善其终者鲜矣;

三曰不胜,古人所谓“懔乎若朽索之驭六马,栗栗危惧,若将殒于深渊”,盖惟恐其不胜任也。

思古圣王制作之事,无论大小精粗,大抵皆本于平争、因势、善习、从俗、便民、救敝,非此六者,则不轻于制作也。吾曩者志事以老庄为体,禹墨为用,以不与、不遑、不称三者为法,若再深求六者之旨而不轻于有所兴作,则咎戾鲜矣。

兵果不祥之器也

自池州以下,两岸难民皆避居江心洲渚之上,编苇葺茅,棚高三尺,壮者被掳,老幼相携,草根拙尽,则食其所亲之肉,风雨悲啼,死亡枕藉。臣舟过西梁山等处,难民数万,环跪求食,臣亦无以应之。二月十五日,大胜关江滨失火,茅棚数千,顷刻灰烬,哭声震野,苦求赈恤。他处芦棚丛杂,亦往往一炬万命。徽、池、宁国等守,黄茅白骨,或竟日不逢一人。

吾好读庄子,以其豁达足益人胸襟也。去年所讲“生而美者,若知之,若不知之,若闻之,若不闻之”一段,最为豁达。推之即舜禹之有天下而不与,亦同此襟怀也。吾辈现办军务,系处功利场中,宜刻刻勤劳,如农之力穑,如贾之趣利,如篙工之上滩,早作夜思,以求有济。而治事之外,此中却须有一段豁达冲融气象,二者并进,则勤劳而以恬淡出之,最有意味。

养身之道,以“君逸臣劳”为要。省思虑、除烦恼,二者皆所以清心,“君逸”之谓也;行步常勤,筋骨常动,“臣劳”之谓也。阁下虽自命为懒人,实则懒于“臣”而不甚懒于“君”。盖早岁褊激之处至今尚未尽化,故思虑、烦恼二者不能悉蠲。以后望全数屏绝,不轻服药,当可渐渐奏效。

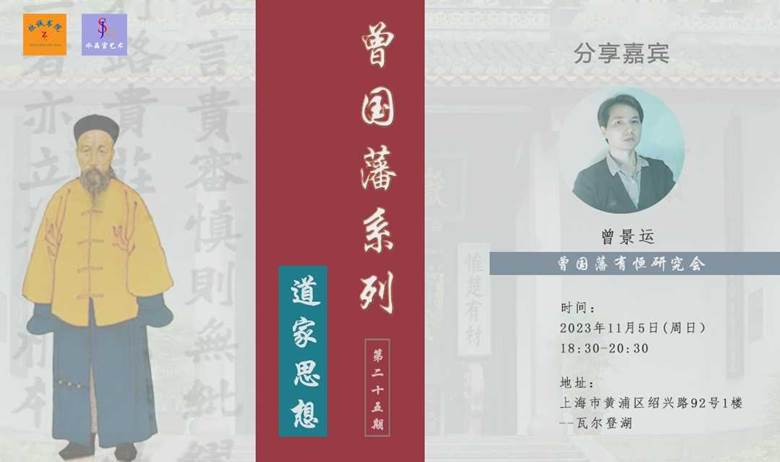

分享嘉宾:曾景运

曾国藩系列演讲计划

家书奏稿

识人用人

安庆之战

天京之战

两江总督

直隶总督

天津教案

办理洋务

养生饮食

活动标签

最近参与

报名须知

1、本活动具体服务及内容由主办方【拙诚书院】提供,活动行仅提供票务技术支持,请仔细阅读活动内容后参与。

2、如在活动参与过程中遇到问题或纠纷,双方应友好协商沟通,也可联络活动行进行协助。

拙诚书院

拙诚书院